Unsere Positionen

Als Hersteller klassischer Tabakwaren und neuartiger Produkte mit potenziell deutlich geringeren gesundheitlichen Risiken wissen wir um unsere besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Welt, in der wir leben. Beides möchten wir zum Besseren beeinflussen. Wie? Durch verantwortungsvolles und nachhaltigeres Wirtschaften. Durch einen effektiven Einsatz gegen Schmuggel und Produktfälschungen. Durch ein klares Bekenntnis für Jugend- und Verbraucherschutz. Und durch die Förderung von Forschung und Entwicklung zur Minderung tabakrauchbedingter Gesundheitsfolgen.

Als Unternehmen und Arbeitgeber stehen wir für eine Kultur des Miteinanders. Für Offenheit, Transparenz und einen unvoreingenommenen Dialog. Wir freuen uns auf den Austausch!

Als verantwortungsvoller Konsumgüterhersteller und Arbeitgeber im D-A-CH-Raum wissen wir um die Rolle, die wir als Unternehmen zur Erreichung von mehr Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft spielen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie gibt das deutlich wieder und verknüpft unser lokales Engagement mit den gemeinsamen Nachhaltigkeitszielen unserer weltweit agierenden Gruppe.

Mit unseren eigenen Richtlinien für die Vermarktung unserer Produkte gehen wir häufig sogar über die gesetzlichen Beschränkungen hinaus. So stellen wir sicher, dass sich unsere Kommunikation ausschließlich an erwachsene Konsument:innen richtet. Zudem weisen wir stets auf die mit dem Rauchen verbundenen Risiken hin und unterstützen ausdrücklich eine aufgeklärte, individuelle Konsumentenscheidung. Um Vertrauen aufzubauen und zu fördern, suchen wir jederzeit den offenen und konstruktiven Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen. Transparenz ist dabei die wesentliche Bedingung. Wir verstecken uns nicht, zeigen Offenheit im Denken und Handeln, respektieren andere Ansichten und scheuen keine Kontroverse. So stellen wir sicher, dass Imperial Brands Österreich auch auf Dauer Erfolg haben, einen positiven Beitrag leisten und so seiner Verantwortung wirklich gerecht werden kann.

Hier finden Sie Informationen zu allen relevanten Gesetzen und unseren Positionen:

Schriftliche Warnhinweise

Wir befürworten die Regulierung unserer Produkte, sofern sie nachvollziehbar und verhältnismäßig ist und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Wir erkennen die Aufgabe des Gesetzgebers an, den Verbraucher:innen über die gesundheitlichen Risiken des Rauchens aufzuklären. So werden Hinweise wie zum Beispiel „Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind” deutlich sichtbar auf der Verpackung angebracht.

Es ist für uns selbstverständlich, dass Verpackungen und Werbeflächen, die von uns hergestellt, vertrieben oder genutzt werden, mit textlichen Warnhinweisen versehen sind. Dort wo der Gesetzgeber keine klaren Regelungen trifft, handeln wir in Übereinstimmung mit unserem strengen internationalen Marketingstandard für Tabakprodukte.

Bildliche Warnhinweise

Wir verstehen, dass es die Aufgabe der Politik ist, auf die möglichen Gesundheitsrisiken durch das Rauchen hinzuweisen. Bildliche Warnhinweise (so genannte "Schockbilder") sind aus unserer Sicht jedoch weder notwendig noch zweckdienlich. Sie stigmatisieren lediglich den/die Raucher:in. Jede:r Raucher:in und Nichtraucher:in weiß heute um die Risiken des Rauchens. Aus den Erfahrungen in anderen Ländern und den vielen Studien zu diesem Thema lässt sich kein signifikanter Effekt auf die Raucherquote durch bildliche Warnhinweise belegen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie vereinzelte Nationalstaaten schlagen vor, den Gebrauch von Logos, Schrifttypen und Farben auf Tabakverpackungen zu verbieten. Das Ergebnis wären Einheitspackungen mit großem bildlichen Warnhinweis sowie dem Markennamen in einheitlicher kleiner Schrift. Einheitspackungen sind unnötig und unverhältnismäßig. Es wurde niemals wissenschaftlich belegt, dass Packungen von Tabakprodukten Kinder zum Rauchen anhalten oder es erwachsenen Raucher:innen erschweren, mit dem Rauchen aufzuhören.

Einheitspackungen zerstören den Wettbewerb und machen es Fälschern leichter, legitime Marken zu imitieren.

Einheitspackungen stigmatisieren die Konsument:innen eines legalen Produktes und die Trafikant:innen als legitime Verkäufer von Zigaretten. Einheitspackungen bevormunden Konsument:innen und sprechen Bürger:innen eigenverantwortliches Handeln ab.

Imperial Brands Österreich hält sich stets an die geltenden gesetzlichen Werbebeschränkungen. Unsere internen Marketingstandards gehen über die Gesetze hinaus. Sie sollen verhindern, dass unsere Markenwerbung Kinder und Jugendliche anspricht. Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche rauchen. Die Entscheidung für oder gegen den Konsum unserer Produkte kann nur von informierten Erwachsenen getroffen werden.

Die Richtlinie 2003/33/EG sowie die Tabakprodukterichtlinie II sehen die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen, sowie ein weitreichendes Verbot der Werbung für Tabakerzeugnisse vor. So ist Tabakwerbung generell verboten in:

• Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen, sofern diese sich nicht an den Handel richten

• Diensten der Informationsgesellschaft wie dem Internet

allen Rundfunksendungen

• Werbung für Tabakprodukte ist demnach auf Veröffentlichungen zu beschränken, die ausschließlich für im Tabakhandel tätige Personen bestimmt sind.

Auch das Sponsoring von Veranstaltungen, an denen mehrere Mitgliedstaaten beteiligt sind oder die in mehreren Mitgliedstaaten stattfinden, zum Beispiel Tabaksponsoring im Motorsport, ist seitdem verboten. Die Werbeverbote finden sich im Österreichischen Tabakgesetz wieder.

Ein verantwortungsvoller und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist für uns bei Imperial Brands Österreich und im gesamten Unternehmensverbund von Imperial Brands PLC ein sehr wichtiges Anliegen.

Dafür arbeiten wir für mehr Nachhaltigkeit stetig an neuen Produkt- und Verpackungslösungen, um die Menge an Abfall zu reduzieren bzw. die Ökobilanz unserer Produkte zu verbessern. Dafür nutzen wir zum Beispiel bereits für einige Produkte Papierfilter anstelle herkömmlicher Filter auf Basis von Celluloseacetat, Zigarettenschachteln aus Papier und Packungsfolierungen, die fast komplett aus wiederverwertetem Kunststoff bestehen. Zudem sparen wir bei der Umverpackung ausgewählter Volumentabakboxen in unserem Sortiment bereits bis zu 25 Prozent Plastik bei gleichem Inhalt ein.

Unser „(T)Aschenbecher“

Im Sinne des Umweltschutzes treibt uns darüber hinaus noch ein anderes Thema seit Langem um: das sogenannte „Littering“ oder zu Deutsch, unsachgemäß in die Umwelt entsorgter Müll. Unsachgemäß entsorgte Zigarettenfilter und Verpackungsmüll sind eine große, zusätzliche Belastung für kommunale Reinigungsdienste und schaden der Umwelt massiv. Dagegen müssen und wollen wir als Hersteller etwas tun.

Zusammen mit verschiedenen Handelspartnern verteilen wir bereits seit Frühjahr 2024 kostenlos unsere Taschenaschenbecher. Damit sensibilisieren wir Kund:innen für mehr Umweltbewusstsein im Alltag und bieten eine praktisch jederzeit einsetzbare Lösung, um Littering mit wenig Aufwand selbst vorzubeugen. Abgerauchte Asche sowie der Zigarettenfilter können ganz einfach im Taschenaschenbecher gesammelt und anschließend sachgerecht entsorgt werden.

Das zeigt: Mit unserem „(T)Aschenbecher“ sorgen wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern für mehr Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette und schaffen einen echten Mehrwert für eine sauberere Umwelt in den Städten und in der Natur.

Denn insbesondere beim Umweltschutz gilt: Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir einen positiven Beitrag leisten. Dabei sind es oft schon die kleinen Dinge, die eine große Wirkung entfalten können.

Nachhaltigkeit im globalen Verbund

Das Engagement von Imperial Brands zur Reduzierung der weltweiten Umweltauswirkungen unseres Geschäfts ruht auf drei Säulen mit insgesamt acht Schwerpunkten. Diese sind in der globalen ESG-Strategie unseres Unternehmensverbunds klar definiert.

In Europa sowie weltweit verstehen wir Nachhaltigkeit ganzheitlich, das heißt mit Blick auf die ökologischen, ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Dimensionen unseres Handelns. Dabei orientieren wir uns an den für uns und unser Geschäft wesentlichen UN-Zielen für Nachhaltige Entwicklung.

Unsere Nachhaltigkeitsziele als Gruppe sind eindeutig. Bis 2030 haben wir uns signifikante Einsparungen etwa beim Energie- und Wasserverbrauch, beim CO2-Ausstoß, bei der Müllvermeidung sowie bei der Recyclingquote zum Ziel gesetzt (siehe Grafik rechts). Bis spätestens 2040 wollen wir als gesamter Unternehmensverbund über alle Bereiche hinweg klimaneutral werden!

Dabei sind wir bereits auf einem guten Weg, wie die ESG-Performance für das Geschäftsjahr 2023 von Imperial Brands zeigt.

Für sein Nachhaltigkeitsengagement hat unser Unternehmensverbund 2023 zum fünften Mal in Folge das „Climate A“-Rating der unabhängigen Umweltschutzorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) erhalten. Es gilt als „Goldstandard“ in Sachen Umwelttransparenz und Klimaschutz. Zudem wurde Imperial Brands durch sein Engagement, den CO2-Fußabdruck nicht nur im eigenen Betrieb zu verkleinern, sondern die gesamte Lieferkette in die Pflicht zu nehmen, in das „Supplier Engagement Leaderboard“ von CDP aufgenommen. Darüber hinaus gehört unsere Gruppe seit 2021 durchweg als „Climate Leader“ der Financial Times zu den Unternehmen in Europa, die ihre CO2-Emissionen am deutlichsten reduzieren konnten.

Lebensstile und Verhalten verändern sich im Laufe der Zeit. Das betrifft auch das Gesundheitsbewusstsein. Deshalb investiert Imperial Brands heute in potenziell weniger schädliche Produkte, sog. „Next Generation Products“ (NGPs). Zu diesen NGPs gehören neben der E-Zigarette auch tabakfreie orale Nikotinbeutel.

Der Inhalt dieser Beutel besteht aus Pflanzenfasern, Feuchthaltemittel, Aromen und Nikotin. Sie enthalten keinen Tabak und bei ihrer Verwendung findet keine Verbrennung statt – daher sind sie potenziell weniger schädlich als herkömmliche Tabakprodukte. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bestätigt, dass der Wechsel von Tabakzigaretten auf Nikotinbeutel eine Risikominimierung zur Folge haben kann.

Die Beutel sind auch nicht dafür konzipiert, neue Konsument:innen für Nikotinprodukte zu gewinnen. Unsere Studien zeigen, dass 98,4 Prozent der Nichtraucher:innen kein Interesse an solchen Beuteln haben. Die Beutel sind daher nur für diejenigen Verbraucher:innen interessant, die nicht auf Nikotin verzichten wollen.

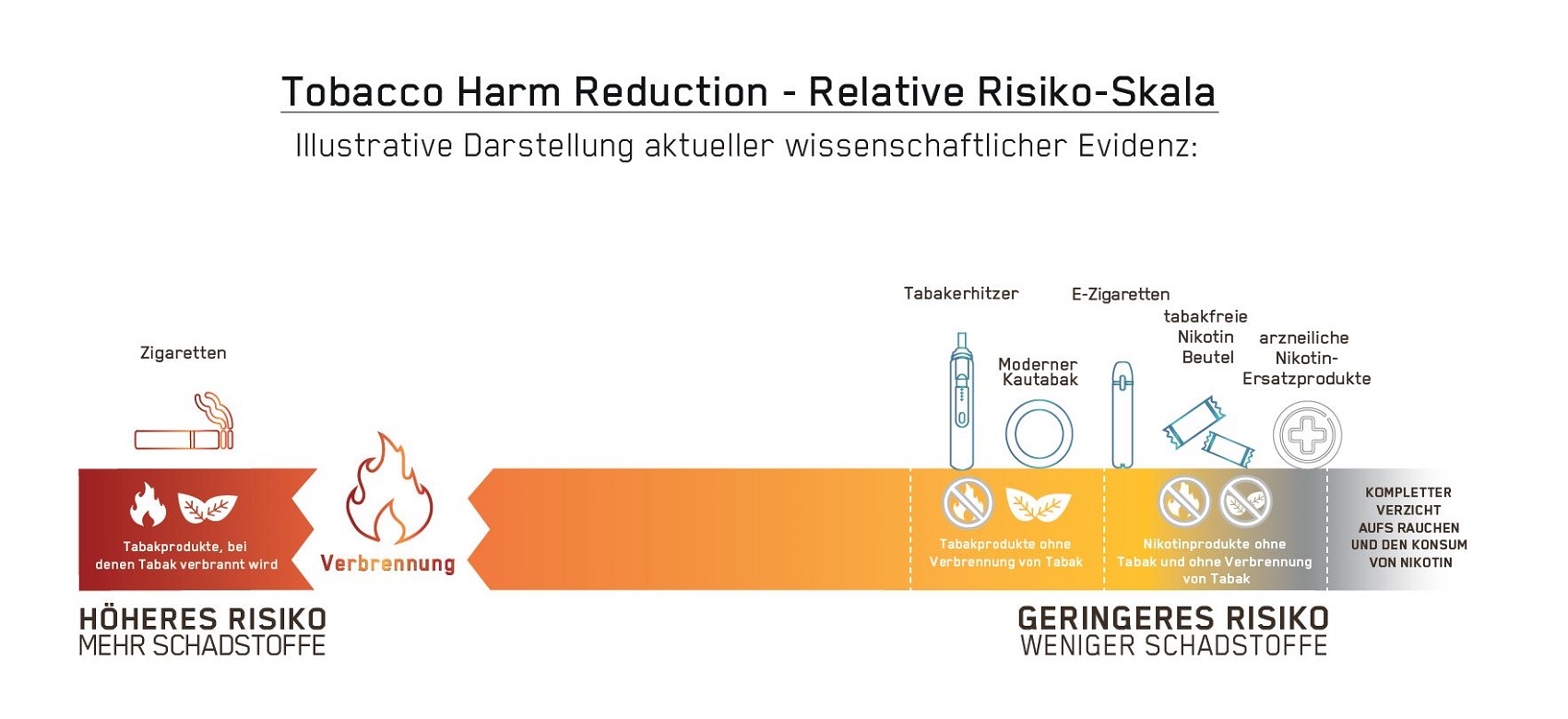

Risiko: ja, aber relativ

Die vorliegende Grafik ordnet die potenziellen Gesundheitsrisiken der Verwendung aktueller „Next Generation Products“ relativ zum Risikopotenzial herkömmlicher Tabakzigaretten ein. Die Wissenschaft zeigt deutlich: Das Rauchen herkömmlicher Tabakzigaretten ist für Raucher:innen die schädlichste Form des Nikotinkonsums.

Dabei besteht das höchste gesundheitliche Risiko in der Verbrennung von Tabak und dem Einatmen des entstehenden Tabakrauches. Wird jedoch kein Tabak mehr verbrannt (Tabakerhitzer und moderner Kautabak) oder ist überhaupt kein Tabak mehr in den Produkten enthalten (E-Zigaretten und tabakfreie Nikotinbeutel), sinkt das gesundheitliche Risikopotenzial erheblich.

Wir sind überzeugt davon, dass diese neuartigen Produkte gegenüber herkömmlichen Zigaretten eine wirksame Form der Risikominderung für erwachsene Raucher:innen darstellen, die weiterhin Nikotin konsumieren wollen und sonst weiter rauchen würden. Das Risikospektrum im Detail sowie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse finden Sie bei unseren Kolleg:innen von Imperial Brands Science.

Diese konkreten Impulse bringen wir in die Diskussion um tabakfreie Nikotinbeutel in Österreich ein.

Regulierung im Tabakgesetz

Nikotinbeutel müssen gesetzlich im Tabakgesetz reguliert werden, wie beispielsweise auch E-Zigaretten. Dabei muss klar werden, dass die gesundheitlichen Risiken des Konsums von Nikotinbeuteln im Vergleich zu herkömmlichen Tabakprodukten potenziell deutlich geringer sind. Auch sollte definiert sein, dass die Beutel tabakfrei sind und kein Lebensmittel oder Medizinprodukt darstellen. Dafür bietet die anstehende Überarbeitung des Tabakgesetzes den passenden Anlass.

Jugendschutz

Ein Verkauf an Minderjährige muss ausgeschlossen sein. Die etablierten Grundsätze der österreichischen Jugendschutzgesetze, die in Bezug auf klassische Tabakwaren ihre Wirksamkeit beweisen, müssen auch bei Nikotinbeuteln Anwendung finden. Zudem müssen die Verpackungen der Beutel und die Werbung für junge Menschen so unattraktiv wie möglich gestaltet werden.

Maximaler Nikotingehalt

Nikotinbeutel brauchen eine klar definierte Höchstmenge an Nikotin. Wir schlagen eine Grenze von maximal 20 mg Nikotin pro Beutel vor, die auf dem Produkt deutlich erkennbar sein muss. Zudem ist für uns der Hinweis auf der Verpackung wichtig, dass Nikotin stark abhängig macht.

Inhaltsstoffkennzeichnung

Auch alle weiteren Inhaltsstoffe der Nikotinbeutel müssen für Konsumentinnen und Konsumenten deutlich erkennbar sein. Hier gilt volle Transparenz, damit sich Verbraucher:innen umfassend informieren können.

Qualitäts- & Vermarktungsstandards

Es braucht verbindliche Mindeststandards für die Produktqualität und die Vermarktung von Nikotinbeuteln in Österreich. Beides ist für einen effektiven Verbraucher:innenschutz unerlässlich.

Besteuerung

Zudem braucht es Anreize, damit mehr Menschen in Österreich von herkömmlichen Tabakprodukten auf potenziell weniger schädliche Nikotinbeutel umsteigen. Es muss preislich attraktiver sein, Nikotinbeutel anstatt beispielsweise Tabakzigaretten zu erwerben. Hierfür wäre eine differenzierte steuerliche Behandlung entlang des unterschiedlichen Risikopotenzials der verschiedenen Produkte sinnvoll.

E-Zigaretten verbrennen keinen Tabak, sondern erhitzen Flüssigkeiten mit oder ohne Nikotin und verschiedenen Aromastoffen. Der eingeatmete Dampf weist eine im Vergleich zu herkömmlichem Tabakrauch deutlich reduzierte Schadstoffmenge auf. Das macht E-Zigaretten zu einer sinnvollen Alternative, um gesundheitliche Risiken des Tabakkonsums deutlich zu reduzieren oder sogar ganz mit dem Rauchen aufzuhören.

In der E-Zigarette werden Flüssigkeiten, sogenannte Liquids, erhitzt und verdampft. Im Gegensatz zur klassischen Tabakzigarette enthalten E-Zigaretten keinerlei Tabak und es findet folglich auch keine Tabakverbrennung statt. Die E-Zigarette ist damit vor allem für erwachsene Verbraucher:innen interessant, die nicht auf Nikotin verzichten wollen. Dabei unterliegen E-Zigaretten zahlreichen europäischen und nationalen Regulierungen.

E-Zigarette ist nicht gleich E-Zigarette – drei Produktkategorien

• E-Zigarette mit geschlossenem Pod-System

Ein geschlossenes Pod-System besteht aus einem aufladbaren Akkuträger, bei dem der Akku fest verbaut ist, und einem Verdampfer. Dieser beinhaltet das Mundstück, eine Heizspule und dient als Tank für das Liquid. Zum Wechseln des Liquids muss der gesamte Verdampfer gewechselt werden. Das vereinfacht die Handhabung.

• E-Zigarette mit offenem Pod-System

In einem offenen Pod-System müssen bzw. können die Liquids vom Nutzer eigenständig in den Tank gefüllt werden. Der Akku kann ebenfalls aufgeladen werden.

• Einweg-E-Zigaretten

Die sogenannten „Disposables“ verfügen über eine fest verbaute, nicht austauschbare Batterie und einen vollintegrierten Liquidtank. Ist die Batterie leer oder das Liquid aufgebraucht, muss das Produkt sachgerecht als „Elektronikschrott“ entsorgt werden. Einweg-E-Zigaretten unterliegen den gleichen europäischen Vorgaben zu Inhalt, Nikotingehalt, Kennzeichnung und Inverkehrbringung wie die anderen beiden hier genannten Varianten.

Was sagt die Wissenschaft zu E-Zigaretten?

Klar ist: Der komplette Verzicht auf den Konsum von Tabak oder Nikotin ist für die eigene Gesundheit stets die beste Alternative. Doch nicht alle Raucher:innen wollen mit dem Rauchen aufhören. Auf sie zielt das Konzept der sogenannten „Tobacco Harm Reduction“ ab. Dabei geht es um die weitgehende Minimierung von tabakrauchbedingten gesundheitlichen Risiken durch die Bereitstellung von potenziell deutlich weniger schädlichen Produkten oder Substanzen.

Vor dem Hintergrund der oben genannten Merkmale und Eigenschaften gelten E-Zigaretten als sinnvolle Alternative, um gesundheitliche Risiken des Tabakkonsums potenziell deutlich zu reduzieren oder sogar ganz mit dem Rauchen aufzuhören.

Dies hat Anfang 2024 erneut ein Cochrane Review bestätigt, das weithin als die beste Analyse vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse gilt. Für diese jüngste Analyse wurden insgesamt 88 wissenschaftliche Studien mit über 27.000 erwachsenen Raucher:innen ausgewertet. Das Ergebnis:

"Die Wahrscheinlichkeit, das Rauchen für mindestens sechs Monate aufzugeben, ist bei der Verwendung von E-Zigaretten mit Nikotin höher als bei der Verwendung einer Nikotinersatztherapie oder von E-Zigaretten ohne Nikotin.

Nikotinhaltige E-Zigaretten können mehr Menschen dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören als keine Unterstützung oder nur Verhaltensunterstützung."

Mehr Aufklärung selbst im medizinischen Bereich nötig

Eine weitverbreitete wenngleich komplett falsche Annahme ist, dass Nikotin die Hauptursache von Lungenkrebs und anderen rauchbedingten Krankheiten sei. Selbst unter medizinischem Fachpersonal halten viele Nikotin für besonders risikoreich bzw. schädlich. Das hat eine Befragung von mehr als 15.000 Mediziner:innen in elf Ländern gezeigt, die Mitte 2023 im Auftrag der „Foundation for a Smoke-free World“ durchgeführt wurde.

Nach Ansicht von Gesundheitsexpert:innen weltweit sind jedoch insbesondere die Schadstoffe, die beim Verbrennen von Tabak entstehen und die beim Einatmen des entstehenden Rauches inhaliert werden, die Ursache für die meisten typischerweise durch das Rauchen verursachten Erkrankungen. Tabakrauch enthält bis zu 7.000 verschiedene Substanzen, von denen etwa 100 als Ursache oder mögliche Ursache für durch das Rauchen verursachte Erkrankungen betrachtet werden. Nikotin gehört jedoch nicht dazu, sondern ist ein natürlicher und nicht krebserregender Stoff.

Warum sind Aromen in E-Zigaretten wichtig?

Eine entscheidende Rolle beim Umstieg auf die E-Zigarette spielt die Verfügbarkeit von Geschmacksaromen. Die Vielfalt gerade von tabakfremden Geschmacksrichtungen ermöglicht einen einfachen und akzeptablen Übergang für erwachsene Raucher:innen, von denen sehr viele bewusst nach einer individuell passenden Alternative zum Tabakgeschmack suchen.

Befragungen unter erwachsenen Raucher:innen zeigen, dass bis zu 76 Prozent ausdrücklich wegen der verschiedenen Aromen vom Rauchen klassischer Tabakprodukte auf E-Zigaretten umgestiegen sind. Unabhängig vom Alter der befragten Erwachsenen erfreuen sich insbesondere Fruchtaromen dabei großer Beliebtheit. Um das Potenzial der E-Zigarette bei der Erreichung des Ziels, 2040 rauchfrei zu sein, vollständig nutzen zu können, braucht es einen maßvollen Ansatz, der die Vorteile von Aromen anerkennt und gleichzeitig maximalen Jugendschutz garantiert.

Geschmacksaromen stehen in der Kritik, die Attraktivität von E-Zigaretten für Jugendliche zu steigern. Das gilt insbesondere für solche Aromen, die an bei Jugendlichen beliebte Lebensmittel und Geschmäcker erinnern. Dabei ist keine eindeutige Kausalität zwischen Geschmacksaromen und der Nutzung von E-Zigaretten belegt. Auch besteht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Ausprobieren einer E-Zigarette und der Nutzung klassischer Tabakwaren.

Klar ist jedoch auch: Die wissenschaftliche Betrachtung des Themas steht am Anfang. Viele Fragen können heute noch nicht eindeutig beantwortet werden. Wir setzen uns deshalb mit unseren Kolleg:innen von Imperial Brands Science seit Langem dafür ein, qualitativ hochwertige Daten zu liefern, um evidenzbasierte Empfehlungen geben zu können.

Wofür wir uns in Bezug auf E-Zigaretten stark machen

Überprüfung der Geschmacksbezeichnung

So wird eine mögliche Anziehungskraft auf Jugendliche weiter konsequent eingeschränkt. Eine Gleichstellung von E-Zigaretten mit Tabakprodukten könnte im Hinblick auf Produktbeschreibungen, Werbung und die verpflichtende „Ab 18“-Kennzeichnung wirksam sein.Verstärkte Durchsetzung bestehender Jugendschutzvorschriften

Selbstverpflichtung und wirksame Unternehmensstandards

Die Einführung eines Systems zur Lizenzierung oder Registrierung von Einzelhändlern

Die Europäische Kommission erarbeitet derzeit eine Verschärfung der Europäischen Tabakproduktrichtlinie (EUTPD). Die aktuelle Fassung ist seit 2014 in Kraft und regelt die Herstellung, Aufmachung und den Verkauf von Tabakprodukten und neuartigen Erzeugnissen.

Mit der jetzt angestrebten EUTPD 3 werden weitere Auflagen und Verbote auf die Hersteller von Tabakprodukten zukommen. Mögliche Folgen sind unter anderem die Einführung von Einheitsverpackungen (Plain Packaging), größeren Warnhinweisen und Schockbildern, sowie Verbote von Slim-Zigaretten oder die Fortführung des Mentholverbots.

Als Hersteller von klassischen Tabakprodukten und neuartigen, potenziell risikoreduzierten Produktalternativen unterliegen wir bereits einer umfangreichen Regulierung in Form von zahlreichen gesetzlichen Vorschriften auch über die Europäische Tabakproduktrichtlinie hinaus. Zudem gehen wir im Zuge unserer Selbstverpflichtung zum Teil noch weiter, als es die gesetzlichen Vorgaben verlangen, etwa beim so wichtigen Thema Jugendschutz.

Chancen und Risiken transparent machen

Dass die bestehenden Vorgaben wirksam sind, zeigt unter anderem die seit 2001 sehr stark gesunkene Quote jugendlicher Raucher:innen in Österreich. Laut der Erhebung der Gesundheit Österreich GmbH zum Tabak- und Nikotinkonsum unter Jugendlichen hat sich deren Rauchprävalenz seit 2002 halbiert. Laut Befragungen in Hinblick auf das Rauchverhalten in der Bevölkerung rauchen 17 Prozent (Befragung zum Substanzgebrauch 2020) bzw. 21 Prozent (siehe ATHIS – Austrian Health Information Survey) 2006/07, 2014 und 2019) der Altersgruppe 15+ täglich.

Entscheidend ist für uns, dass jede mögliche Änderung der Tabakproduktrichtlinie – oder anderer gesetzlicher Regelungen – auf einer evidenzbasierten und zielführenden Regulierung basiert. Diese muss Risiken transparent machen, muss zugleich aber auch objektiv über vorhandene Potenziale von neuartigen Produkten wie E-Zigaretten oder Nikotinbeuteln aufklären – ganz im Sinne der Förderung eines „Tobacco Harm Reduction“-Ansatzes. Dazu haben wir uns ausführlich und zu allen Einzelthemen im Rahmen des öffentlichen Konsultationsverfahrens auf EU-Ebene geäußert.

Unsere Kernforderungen:

Hintergrund

Evaluierung des Rechtsrahmens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs

2023 lief eine öffentliche Anhörung der EU-Kommission zu ihrer Initiative, den Rechtsrahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu evaluieren. Unternehmen, Verbände, Wissenschaftler, NGOs – aber auch Bürger:innen – konnten ihre Position abgeben und wertvolle Daten liefern, die relevant für die Überprüfung und Analyse der aktuellen Rahmenbedingungen sind.

Doch was steckt eigentlich hinter dieser Initiative?

Die EU hat eine Vielzahl von Richtlinien, Verordnungen, delegierten und implementierenden Rechtsakten verabschiedet, die den Tabakgebrauch innerhalb der EU eindämmen sollen. Am bekanntesten sind die Richtlinie über Tabakerzeugnisse, die sogenannte Tabakproduktrichtlinie, aus dem Jahr 2014 und die Richtlinie für die Tabakwerbung aus dem Jahr 2003. Diese ist noch nicht abgeschloßen, und weitere Studien werden noch ausgewertet.

2021 wurde der Europäische Plan zur Krebsbekämpfung verabschiedet. Der Plan verfolgt das Ziel einer „Generation Tabakfrei“ bis 2040. Konkret bedeutet das, dass weniger als fünf Prozent der europäischen Bürger:innen rauchen sollen.

Als Zwischenziel möchte die EU die WHO-Zielsetzung erreichen. Das heißt: Bis 2025 soll die Quote der Raucher:innen um 30 Prozent im Vergleich zu 2010 sinken. Nimmt man die Prävalenzdaten aus dem Jahr 2010 als Basis, bedeutet dies eine EU-weite Raucherprävalenz von 20 Prozent im Jahr 2025. Aktuell liegt die EU-weite Prävalenz bei 25 Prozent.

Der Europäische Plan zur Krebsbekämpfung hat in der Debatte um eine verschärfte Tabakkontrolle einen entschiedenen Reiz gesetzt. Zudem veröffentlichte die EU-Kommission im Mai 2021 einen Bericht zur Anwendung der Tabakproduktrichtlinie. Darin kam sie zum Schluss, dass die Richtlinie vor dem Hintergrund neuer Produkte und Technologien sowie einem veränderten Nutzungsverhalten nicht über die nötige Flexibilität verfügt, um diesen Entwicklungen adäquat zu begegnen. Dies veranlasste die EU-Kommission, die aktuellen Tabakkontrollmaßnahmen zu evaluieren. Die Evaluierung wird sich konkret auf die Produktregulierung, die Werbung, die Verkaufsförderung und das Sponsoring im breiteren Kontext der damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums erstrecken.

Ziel der Evaluierung ist herauszufinden, ob die aktuellen Rahmenbedingungen den selbstgesteckten Zielen der EU gerecht werden. Auch soll festgestellt werden, welche Auswirkungen die Rahmenbedingungen auf aktuelle Ereignisse und Entwicklungen innerhalb des Binnenmarktes hatten und haben, etwa auf die Toxizität von neuartigen Produkten, auf die Attraktivität von Produkten sowie deren Präsentation im öffentlichen Raum.

Von Mai bis Juni 2022 konnten betroffene Akteur:innen in einer sogenannten „Sondierung“ erste Daten und Einschätzungen über die aktuellen Rahmenbedingungen abgeben. Gefordert waren Daten zu bereits regulierten Produkten und Informationen über aufkommende Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf neuartige Produkte wie Tabakerhitzer, E-Zigaretten oder Nikotinbeutel. Knapp 25.000 Einträge aus der EU und darüber hinaus wurden eingereicht.

Wie geht es nun weiter?

Die Kommission plante nächste konkretere Schritte im zweiten Quartal 2025.

Der ungarische Kommissar Oliver Varhely wurde als neuer Kommissar für Gesundheit für die Amtszeit 2024–2029 bestätigt und wird die Generaldirektion SANTE leiten. Er wurde von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen damit beauftragt, „die Tabakgesetzgebung zu evaluieren und zu überarbeiten, insbesondere indem sie sich mit den Bedenken hinsichtlich des Zugangs junger Menschen zu neuartigen Tabak- und Nikotinprodukten befasst."

Österreichisches Tabakmonopolgesetz

Tabak- und Nichtraucher:innenschutzgesetz

Das Tabak- und Nichtraucher:innenschutzgesetz (TNRSG) ist ein österreichisches Bundesgesetz, das den Schutz von Nichtraucher:innen sowie die Herstellung, den Verkauf und die Werbung von Tabakerzeugnissen und verwandten Produkten regelt. Es wurde ursprünglich 1995 erlassen und seither mehrfach novelliert. Das Gesetz enthält eine Vielzahl von Bestimmungen, die sowohl den Tabakkonsum eindämmen als auch den Schutz von Nichtraucher stärken sollen. Dies umfasst Regelungen zum Inverkehrbringen von Tabakprodukten, zum Schutz in öffentlichen Räumen sowie zur Kennzeichnung und Werbung von Tabakprodukten.

Ein zentraler Bestandteil des Gesetzes ist der Nichtraucher:innenschutz in geschlossenen Räumen und an öffentlichen Orten. Es ist grundsätzlich verboten, in geschlossenen öffentlichen Räumen zu rauchen, dazu gehören insbesondere Bildungseinrichtungen, Gesundheitsinstitutionen, Gastronomiebetriebe und öffentliche Verkehrsmittel. Seit 2019 gilt zudem ein umfassendes Rauchverbot in der Gastronomie, das sowohl für herkömmliche Tabakprodukte als auch für verwandte Erzeugnisse wie Wasserpfeifen und E-Zigaretten gilt. Es gibt allerdings Ausnahmen, zum Beispiel dürfen in speziellen Raucher:innenräumen oder in Trafiken, die nicht als Postpartner fungieren, Raucher:innenbereiche eingerichtet werden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Gesetz definiert außerdem detailliert, welche Tabakerzeugnisse und verwandte Produkte als zulässig gelten und wie diese gekennzeichnet werden müssen. So sind Zigarettenpackungen und ähnliche Produkte mit Warnhinweisen über die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens zu versehen. Diese Warnhinweise müssen 65 % der Vorder- und Rückseite der Verpackung einnehmen und bestehen aus Text und abschreckenden Bildern. Auch pflanzliche Raucherzeugnisse und E-Zigaretten unterliegen strengen Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften.

Zusätzlich sind Werbung und Sponsoring für Tabakerzeugnisse weitgehend verboten. Dies gilt sowohl für klassische Medien als auch für Online-Plattformen. Werbung ist nur in speziellen Fällen erlaubt, zum Beispiel in Fachpublikationen, die sich ausschließlich an im Tabakhandel tätige Personen richten, oder direkt an Verkaufsstellen.

Ein besonderer Fokus des TNRSG liegt auf dem Schutz von Minderjährigen. Der Verkauf von Tabakerzeugnissen, E-Zigaretten und verwandten Produkten an Personen unter 18 Jahren ist streng untersagt. Auch der Versandhandel mit solchen Produkten ist in Österreich verboten, um die Kontrolle über den Tabakverkauf zu stärken.

Tabaksteuer AT Modell 2023-2026

Die Tabaksteuer ist eine der wesentlichsten Verbrauchssteuern in Österreich.

Mit jährlich ca. 2,5 Mrd. Euro ergibt sie die zweithöchsten Einnahmen aus einer Verbrauchssteuer nach der Mineralölsteuer. Die Tabaksteuer besteht aus zwei Komponenten:

• einem Fixbetrag pro 1000 Stück

• einem variabler Anteil in Prozent vom Bruttoverkaufspreis

Das ergibt eine Summe von rund 76% Steueranteil am Verkaufspreis. Die Tabaksteuer wurde in Österreich in den letzten Jahrzehnten ständig angehoben, aktuell mit 01. April 2024. Ein höherer Preis begünstigt letztendlich die Einfuhr aus EU-Ländern mit niedrigeren Tabakpreisen. Dem Staat entgehen dadurch Steuergelder in Millionenhöhe und die Trafikant:innen in den grenznahen Regionen sind von dieser Tatsache besonders betroffen.

EU-Tabaksteuerrichtlinie

Im kommenden Jahr möchte die Europäische Union die EU-Tabaksteuerrichtlinie (EUTED) aus dem Jahr 2011 überarbeiten. Diese Überarbeitung der Steuerregeln ist Teil des Europäischen Plans zur Krebsbekämpfung („Europe’s Beating Cancer Plan“). Dazu zählen die Anpassung von Minimalsätzen für Verbrauchsteuern auf einzelne Tabakprodukte, aber auch Mechanismen zur Anpassung der Verbrauchsteuer auf die Kaufkraft der einzelnen Mitgliedstaaten.

Wichtig dabei ist die Gewährleistung, dass die unterschiedlichen Wirtschaftslagen der EU-Mitgliedsländer berücksichtigt werden und eine Besteuerung von neuartigen Produkten (E-Zigaretten, Nikotinbeutel, Tabakerhitzer) nach ihrem jeweiligen Risikopotenzial erfolgt.